�ǂ����̃X�^�W�A�����Ǝv�����炢�B

�J���O�A�ϋq�̊F����������߂Ă��Ă������������A�ŁA�I�[�v�j���O�̃^���S�t�@���Z�[�^�����[���Ɗ���o���A

�����Ƃ����ԂɃt�������R�̐[�݂ɓ����Ă����܂����B

�G�~���I����͋Ր��ɐG�ꂽ�̂��A������Ɂu������������Ȃ��̒e���āv�ƃ��N�G�X�g���A�t�@���Z�[�^�����s�[�g���邱�ƂɁB

���̓G�~���I����̂����ڂ��Ղ肪�S�J�B

�Ȃ̑O����͏q�ׂĂ���邵�A�̎��͑n�삵�Ă���邵�A�͖얃�낳��͗x���Ă���Œ��Ɏv�킸���Đ����o���A

�͂ȁZ���o���Ⴄ���ԂɂȂ�܂����B

�|�P�b�g�Ƀe�B�b�V���y�[�p�[����Ƃ��悩����!!

���낳��ƃG�~���I����̐[���M���W���\�ꂽ�A�B�ꖳ��̃A���O���A�X�ɂȂ�܂����B

�G�~���I����̃\���A�A�����悶��邩�Ǝv�����B

1���[�g���悩��`����Ă���̂ɐU�邦�ėx�ꂽ�K�������݂��߂܂����B

�}����p�����[���Ƃ��ċ삯���Ă��ꂽ�ɏW�@�j�N����A

�ق�Ƃ��ɂ��肪�Ƃ��������܂����B�S�n�悢�R���p�X���ꏏ�ɖa���ł���܂����B

��N�̐V�l�����Ń^���M�[�W����x�����G���~�J�i�X���A�t�B�i�[���������Ă���܂����B�t���b�V���I�t���b�V���I

�M���������C�u�̉��ɑI�̂́A���~���G�X�y�����T�ł��B

�����ł̃��C�u���Ȃ�ł���ȂɐS�n�悢�̂��A��邻�̗��R�Ƀs���Ƃ��܂����B

�M�^�[�̉��͉��ɂ��炸�A�̐��͉��ɂ��炸�B

��C�Ƌ���k�킷�U���ȂƎv���B

������}�C�N��ʂ��Ă��܂��ƁA�u���v�ɂȂ��Ă��܂��B

�G�X�y�����T�̕���ł́A���̉̂ƃM�^�[���A�p���}�Ƒ����ƈꏏ�ɂ��܁`�����U����̂��A���܂�Ȃ��S�n�悢�B

���ꂪ�q�Ȃ܂œ͂��̂ł�����A�T�C�R�[�ł��I

�c�コ��A�}�}����A���肪�Ƃ��������܂��B

2019�N�̔M���O����A�����I���邱�Ƃ��ł��܂����B

���炽�߂܂��āA�x���Ă����������F���܂ɂ����\���グ�܂��B

��˗F��

�p���t���ɗx�����͖얃�낳��

�\���A�̐[���ɂǂ�ǂ��Ă������o���o�������V�I�̗x��B

���t�w�ƃp�����[���̎������́A�S�n�悭�q�C����D�̍b�ɂ��܂����B

�T���[�_�A�t�@���Z�[�^�e�����тɁA�u�}�W����v�ƃX�y�C���l�Ɍ��킵�߂���؏�����

�u�J���R���`��v�ƃ��u���ʼn̂���ʁA�����ނ蔄��̌���������玟�ւƏq�ׂĂ��ꂽ�G�~���I����ƃ}�k�G������B

�Â��f��̃����V�[���̒��ɂ���悤�ł����B

�J�f�B�X�ł��������Ȃ��^���M�[�W���B

�{�Ԃ͊�Ղ̂悤�Ƀn�������}�k�G������ƃG�~���I����

�t�������R��S�g�ŋz������ŁA�L���L���I�[����������G���~�J�i�X

�����S�g�S��ňߑ���D���Ă����A�A�g���G�v���}����

�M���M���ɂȂ�������ǁA�Ë������Ɉߑ���[�i���Ă��ꂽ�\�j�A�W���[���Y����

�M���|�X�^�[��\���Ă��ꂽ�l���s���̏��X����A�����s�̃A�[�{���n�E�X����

�u�������A�撣���Ă�ˁv�Ǝ�������L�ׂĂ�����y�A�������B

�����̊_�����z���č��m�����Ă��ꂽIY����

�`���V�Ў�Ɉ��ݕ����Ă���������IT����

�M���J�Ó�����ƂƂ��ɁA��Ђɋx�݂�\�����Ă��ꂽ�M���X�^�b�t

��˂̃t�B�W�J���g���[�j���O�����Ă��ꂽ�A�A�g���G�i�W������B

���������Ƃ��ł���悤�ɁA���C�����g���[�j���O���Ă���܂����B

���ĂȂ��Ǝ~�܂��Ă���ꂸ�A���������Ȃ������B

�����Ȃ��Ă������R�B

�厖�Ȃ��̂��Ă��ꂽTY����ɁA�C���[�����ӂ�����܂��B

�Ō�ɂ��������ǁB

�X�y�C����Ɠ��{������R�ɑ���A

�l�Ɛl�̉˂����ƂȂ�A

���ƍ��̉˂����ƂȂ��Ă��ꂽ�͖얃�낳��ɗ����[����♡�Ɗ��ӂ��B

�ق�Ƃ��ɍŌ�Ɂc

����ԁA���̋q�Ȃ����ׂĖ��߂Ă������������q�l�ɁA

�S��肨��\���グ�܂��B

��˗F��

���A��˂͂���Ȃӂ��ɓ��������B

�^���Ԃȓ{��Ɛ^�����Ȑ�]���A���̒��ŏĂ��鉹�B

���̂Ƃ��ɗ�������A�^�����ȉ��̂��ƁB

�yA����z

���́A�������b�X�����̗[�H���蔲��Max�ȕ�ł����A�����V��ł����킯����Ȃ��A

�t�������R�ɒ��킵�Ă���p���q���B�ɂ��ςĂ��炦�ėǂ��������A��������Ƒ��Ɋ��ӂł��B

�y����҂̃R�����g�z

���S�����悤�ȕs�v�c�Ȋ��o�ɂȂ����B

�������������Ă���p�����ăp���[����������B

�����܂ʼn�����Z�Z����̒��ł�����C���Ă��B��

����ς悭�P�����Ă���B�S�̓I�ɂ��f���炵���A�t�������R��m��Ȃ��Ă��y���߂��B

�����̊��������z�����炦���̂��A�搶�����͂��߁A��������̐l�Ɏx����ꂽ��A

�`�[���̒��ԂƋ��͂����������炾�Ǝv���Ă܂��B

�yB����z

�A���T�B�g�}�͈����t�������R������ꏊ�B

�������������A�ւ炵���v���܂����B

�yC����z

�吨�݂̂Ȃ��͂��o�����������Ƃ���ڗđR�ŁA�A���T�B�g�}�̔��\��̔��͂�

���������Ƃ���Ŏx�����āA ���܂�Ă���ȂƎv���܂���

���T�A�ʍ��A����q�A���߁c

�݂�ȃt�������R��Ŗʔ����b���������Ă����낤�ȁB

����I�@���āA����100�炢���Ȃ����������A�ł���{�P�ƃc�b�R�~�����ꂳ���Ē��������B

�����~�Q����G�~���I�A�t�F���~���Ƃ���ׂ�|���܂��I

�t�������R��Ƃ́A�́E�M�^�[�E�x��̌`���肽����̂��ƁB

�̂����ƂŁA�e�����ƂŁA�x�邱�Ƃő���Ɏ�����`���A�܂�����̓`���������Ƃ����Ƃ��ł�����̂ł��B

�u�J�T���N�v�B���������͓̂ǂ܂Ȃ��B���̂Ƃ��̎����̌��t�ł���ׂ荇�����C�u�ł��B

��˂͕s����ɏo�����܂��B

�̎�ł����l���́A���䑳�ŋ����Ă��܂��B

����ǂ�����̖����オ��ƁA�܂��ʂ����Ă���A���ʂ̏��ׂĂ��q����̑O�Ɍ���܂��B

�N������������ˁA�Ǝv���B�������������c

�����ꂭ��������������A�u���ċ����āA��Z���ł����v�Ɗ��z�����܂����B

�t�������R���āA�u�l������������v���ȂƎv���B

�i���͂���т��ƁA�g�{�V�쌀���������̂��D���ł����B�j

���q����́A�炩�痧�����ɂ����̂悤�ȁA�����Ȃ����̂�k������Ă����ȂƎv���܂����B

�l������Q������4�l���܂߁A28�l�S�����炢�����������ݏo���܂����B

����}�����Z�j���[��������������

�V�l�����ɏo�鏗�q������������

���̓�l�̑s�s��ŁA���[�[���g�̃J�c�������Ԃ��ĉ����c��������Ă����ЂƂ�����

�}���g���̑����YAZAWA�Ə����ꂽ�唻�o�X�^�I���������Ă���ЂƂ�����

��ɂ̎w�����k�炳�����k����ɓ`���Ă����㋳�ŌÎQ������

�Ԃ�130�q�^�]���Ēʂ��ЂƁA��s�o�X��10���ԗh���Ēʂ��ЂƂ�����

���\��̃`���V�����肵�Ă����ЂƂ�����

�A�̉����������

�u�������t�������R�̂��B�҃N���u��ˁI�v�Ə��n��������

�������ƕ����Ȃ��q���ƋS���������Ă���邨�Z������

�A���T�B�g�}��25�N�������āA�t�������R�̑啔���݂����ɂȂ�܂����B

�u�������o���肷��݂�Ȃƈꏏ�ɉ߂������Ԃ��D���B�v�ƌ����Ă���̂��A

�����̊Ǘ��l�ł���A���x�Ƃ̑�˗F���ł��B

6��9�����������́A8��4���l�������̔��\����J�Â��܂��B

�֘A���Ɓu���E���y�̍ՓTin�l��2016�v�̈�Ƃ��āA2016�N9���`10���ɂ�����

�l���s��17�Z�̏��w�Z�ɁA���E�̉��y��t�ł�A�[�e�B�X�g���K�₵�܂����B

�X�y�C���Z�r�[�W�����l�b�g���[�N�����s�s�ɉ������Ă��邱�Ƃ���A

���B���t�������R�̉��y�Ɨx���͂��ɁA���w�Z�O�Z��K�₵�܂����B

�ǂ̏��w�Z�ł��A�q���B�̏����Ȗڂ�\��ɐS�ł���܂����I

�Ƃ�т����S����̂��A�̂т₩�ɒ���s���Ă��܂����B

�f���炵�����R�Ɉ͂܂ꂽ���w�Z�A�܂��K��̋@��Ɍb�܂�܂��悤�ɂƊ肢�܂��B

�y�o���ҁz�@�́^�Β˗��[�@�@�M�^�[�^��؏��@�@�x��^��˗F��

�uLoco por Flamenco�v�ɑ�˂��o�����܂��B

�y�������z

�@k-mix���c�c3/6���i���j��3/13���i���j8�F00�`8�F25

�@FM���m �c�c�c3/12�i�y�j��3/19�i�y�j7�F30�`7�F55

�É��ƍ��m�����̊F����A���W�I�̑O�ɂ�������������A

�����Ă݂Ă��������ˁ`

����ɂ͎��ƍ悪�A�t�������R�̃t�B�G�X�^�ɂ́A�R���p�X�ƗV�щ̂������̂ł��B

un ratito�i���傢�̊ԁj���A�ꏏ�ɍK���ɉ߂����܂��傤�B

��˂������ƂȂ��āA���藧�Ă܂���`

2015�N6��12���͏��q���i���A28���͌I�����[���A

�M�^�[��e���ɗ��Ă��������܂��B

�ڍׂ�����������B

�����o�gPorompompero�h����n�܂��āA�gOle! con ole!�h�ŏI������܂ŁA

�o���҂̊F����̗x��A�V�щ́Agesto�i�g�U��j�̌��ǂ��낪��������I

�������A�o���҈�ۂƂȂ��ď������ł��B

�`�P�b�g�͎c��킸���ƂȂ�܂����B

�ڂ��������C�u������������������B

�p���ɉf��䂪�g�����猩���āA

�u�O�������A���̃l�[�~���O�́A���낻��܂�����Ȃ��́H�v�ƌ��������Ƃ���ł��B

�ł������ƍO�������́A

�u���V�[�^����A���v�ł���A�ȂɌ����Ă�ł����I�v�Ɠ{����낤�Ȃ��B

10��11���A���^�����c�q�E�R���O���E�쓇�j�q�A��؏��ƂƂ��ɁA���҂����Ă���܂��B

�ڍׂ����C�u������������������B

�����Ȃꂽ�C�Ƃ��莝���̃X�J�[�g�����������������A

���̓��ɂł���U��t����蔏�q���ꏏ�ɑ̌����܂��傤�B

��˂����҂����Ă���܂��B

�������^8��30���i�y�j10���`12��

���ꏊ�^�͂܂��k�v���U4F�R�~���j�e�B�z�[�� �i�l���s���撆��24-15�j

���u�t�^��˗F��

���Q����^����

������^30��

�����\�����݁^�����O�E���Z���E�d�b�ԍ��E���[���A�h���X�L���A���L�܂Ńt�@�b�N�X�������肭�������B

�@FAX�F053-453-4900�i�l���M�p���Ɂ@�l�c�ƕ��j

���\��ł́A�剺�������Ȃ��x�邱�Ƃ��ł���悤�ɁA

��˂��قƂ�ǂ̂��Ƃ����V���Ă��܂����A���̃R���T�[�g�͈Ⴂ�܂��B

���������̗͂Ŕ��t�҂ƃR�~���j�P�[�V�������Ƃ�A�ϋq�̊F����ƌ��������܂��B

�^�c�ɂ��g��邱�ƂŃR���T�[�g����ՓI�ɂƂ炦�A

���䂪��������̐l�Ɏx�����Ă��鎖���������Ăق����Ǝv���Ă��܂��B

���H���āA�w��ŁA���s�����玟�Ɋ������I

�������B�̒��킪�͂��܂�܂��B

��ɃJ���e�B�[�j�����d�オ��܂����B

14�N2������A�ڂ��ڂ��ƃV�M���[�W���ɏW�����Ă����܂��B

���̋@��ɂ��Q�������҂����Ă���܂��B

�warroceria y flamenco�x�Ə�����Ă��܂��B���͂��̏����ȃR�����g���D���ł��B

�w���͂�ƃt�������R�x���Ċ����ł��傤���B�i�{���́A���V�ƃt�������R�I���ĕ\���������Ƃ���ł��B^^�j

�f�B�i�[�V���[�̏�A����́A�u�����ɗ���Ƃ��������ς��H�ׂ����Ă����́I�v�Ɗ��������ɂ������Ⴂ�܂��B

�N���X�}�X�Ȃ�ł͂̃f�B�i�[�ƁA�t�������R�B

�����NJ��\���ɂ��炵�Ă��������ˁB

���N�́A�x���͖̉얃�낳��ƈ�c�i���o�����܂��B

�͖삳��͔ޏ��̐l���̔��������A�X�y�C���Ɠ��{�ʼn߂����Ă��܂��B

���i�g���̃X�y�C�����W�F�X�`���[�́A�X�y�C���̃J�t�F�Ō�������Z�j���[�����̂��́B

20�N���O�A�Ƃ�˂邸���t�������R���K���e���r�ԑg�ŁA�u����搶�v�������Ă����p��

�o���Ă����������������̂ł́c�H

���ꏏ����̂��A�ƂĂ��y���݂ł��B

�F����A��N����j�N�������āA����������g��ł����ۑ�Ȃ�x��܂��B

���ꂪ�I���ƁA8���̈ڍs���Ԃ��o�āA9������V�����ۑ�Ȃ��n�܂�܂��B

�iSBS�w����10������j

�ڍׂ������ē��y�[�W�Ɍf�ڂ��܂����̂ŁA�ǂ����������������B

7/15���̔��\���A���w�������t���Ă���܂��B

!NEW! �{��������2�N���X���A�V�K�J�u���܂��B

�{�����̑傫�ȓ����́A���b�X�������x�݂������

�O�������܂łɓ͂��o��A�����̌��ӂ̓����肪�ł���Ƃ���ł��B

�}�j�A�b�N�ȁi�H�j���j�N���X������Ƀe�[�}���[�������܂����B

���̋@��ɁA�ǂ������Q�����������B

�y�{�������₢���킹��zoleconolearsaytoma@gmail.com

���N�́A���������͂��������Ă���Β˗��[����ɉ����A

�̂���ɃG�����P�E�G���f�B�A������}���܂��B

1�R���p�X������ɂ��Ƃ���Ȃ�A�ނ̃t�������R�́A

�u���V���l�������Ē���A�n�C�I���B�܂������I�v�ĂȌ����B

�����ӂ��ƍQ���������̂ł͂Ȃ��A

���[�j���O�R�[�q�[���y���݁A�[�z�ɉ�����A��͗V�тɋ����Ȃ���A

1�R���p�X�i����j�̋N���]���𖡂킢�����L�����I

�����X�g���[�N���������ƃ��[�����O���Đi��ł����l�́A�ƂĂ��͋����ď��C���悢�B

���ꂪ�t�������R�C���Ƃ������̂��Ȃ��ƁA���炽�߂Ċ��������Ă��܂��B

���̉̂�����ɂ́A����̗]�C���c���悤�ȐU�t���ł͂����Ȃ������c

����͑�˂́A����̉ۑ�Ƃ������܂��B

�o������F����́A���ꂼ��Ƀt�������R�ƌ��������A

��ς悭�����Ă�������Ⴂ�܂��B

�J�Ó����ߕt���āA���������Ă��܂����B

�{�Ԃ́A�S�������ċC�����ǂ��S�[���������Ǝv���Ă��܂��B

���Ƃǂ��Ă��������B

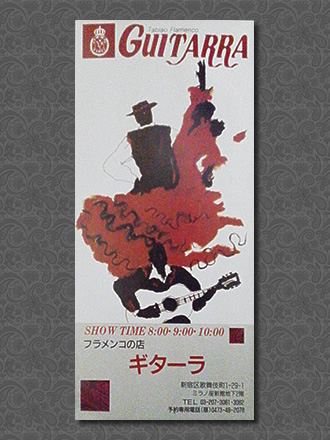

�M�^�[���Ƃ́A���ĐV�h�̕��꒬�ɂ������A�^�u���I�̖��O�ł��B

1989�N�A���͂��̓X�Ńf�r���[�����Ă��������܂����B

���j����y�j���܂ŁA�����X�e�[�W������܂����B

�̂���̓p�R�R�c����A�M�^�[�͉v�q�P�s����Ə���m�ꂳ��B�����Ă�������̗x��肪���ւ��ŏo�����Ă��܂����B

�ǂ�ȐE�Ƃɂ��A���̒��ɓ����Ă݂Ȃ��Ƃ킩��Ȃ��A�E�l�I�ȉ��`������B��{�́h�L�g��������āA�F���̗����܂Œʂ���悤�Ȕ閧�̓��ł��B

���ꂩ��20�N���o�悤�Ƃ��Ă�������A�M�^�[�����C�u���Č����悤�ƃX�^�[�g�����̂��A

���̃G�X�y�����T�V�t���C�u�u�M�^�[���̓��v�ł��B

�^�u���I�̃t�������R�́A�p�ӂ��Ă������e��ǂݏグ��悤�Ȃ���Ȃ��B

���q����ƕ���ɏ���������o�[�Ɗ��t�����킹�Ȃ���A�b�����t�ł�����ׂ肷��悤�Ȃ��̂��Ƒ�˂͎v���B

�����������ł���`�A�M�^�[���̓��B

���N�̗\������ċA���邨�q���A���Ȃ��炸����������ƕ����܂��B

���N����̏�ł����ł��A������܂���B

�����ɂȂ��������A���̎�����̓y�C�y�C�̃��V�[�^�ɖ߂��āA��y�̌���ǂ������܂��B

9��ڂƂȂ鎟��J�Ó��́A2014�N1��12���i���j�ł��B

�B�e��11��28���A�X�^�W�I�b����ōs���܂����B

�J�����}����Zigen����A�w�A���C�N�͉����חR����B

����l�̘r�O�̑f���炵���ɁA���������������܂����B

Sulukule Romanlari���o�b�N�~���[�W�b�N�ɁA�^���O�X�e�����C�g�̌��ƔM�Ɉ͂܂ꂽ�X�^�W�I�́A�d������ԂɂȂ�܂����B

�܂���˂́A���̃y�C�Y���[���̐��n�Ɉ�ڍ���B

���͓����͗l��y�C�Y���[���ɂ߂��ۂ��キ�A�����ߗށA�t�@�u���b�N�ȂǁA�C�����Ƃ������������̂��̂��W�܂��Ă��܂��B�Ȃ����낤�Ǝv�������A���ׂĂ݂�ƁA�����̓G�W�v�g�R���A�y�C�Y���[���̓y���V���E�C���h�R���̖͗l�f�U�C���Ƃ������Ƃ��킩��܂����B

����A����ς�c

���͂����̒n��̖������y�ɋ����䂩��邩��ł��B�`���������Ɏ����NJy��̉����ƁA�������炷�[���Ƌz����ꂿ�Ⴄ�悤�ȋC�����ɂȂ�܂��B

2008�N�̌����u�t�������R�M���O��`���ցI�v�ł́A�A���u���y�ɋN�������o�����t�������R���e�[�}�ɂ��܂����B

����͂�����

1/2→http://www.youtube.com/watch?v=jCBT8FtRq3k

2/2→http://www.youtube.com/watch?v=Nv0E6KHgeWk

���̏������ɏo�������̂��A�\�j�A����̈ߑ����n�ł��B�d�オ�����ߑ��́A�V���G�b�g���������B

�t�@���_������ł����āA�x���Ă��Ă��{�f�B������Ȃ��B�����āA����ȃy�C�Y���[�I

������g���R�s���̃X�[�c�P�[�X�ɋl�߂邱�Ƃ̂ł����̂́A�{���ɍK�^�ł����B

�\�j�A����Ƃ̂������A�Ƃ��Ă����肪�����v���Ă��܂��B

�B�e��A�������V�В��ƃf�U�C�i�[�̑�����v�l�Ƌ���

2012�N11��2���A�gFlamenco Ankara�h����Â���A�uInternacional Flamenco Ankara Festival�v�ɏo�����Ă��܂����B

�g���R�́A���܂��܂ȕ�����V�������o��ϋɓI�Ɏ���Ă��܂��B����ł��Ď����̕������F�����邱�ƂȂ��A���ɍۗ����Ă����p�ɁA�������܂����B

�gFlamenco Ankara�h�̊F������A�����̌|�\���y���m�肵�Ȃ���A��D���ȃt�������R�Ɍ��������Ă��܂����B�g���R�̌y�₩�ȓq�̃��Y�����x�[�X�ƂȂ����t�������R�́A���炵�������ł��B������{�́A�t�������R�̏���I�ȑ��ʂɃA�v���[�`����̂����ӂȍ��ȂȁA�Ƃ��炽�߂Ď������܂����B

�gFlamenco Ankara�h�́A6�N�O���炱�̃t�F�X�e�B�o�����J�Â��Ă��܂��B�X�y�C������Carmen Cortes,�� Moraito Chico, Joaquin Grilo�ȂǁA������������A�[�e�B�X�g�����ق��邾���ł͂Ȃ��A�M���V����f���}�[�N�ȂǁA�e���̃t�������R�p�t�H�[�}�[�ɎQ�����Ăъ|���Ă��܂��B�u�Ȃ��O��������ĂԂ́H�v�ƁA��̒��S�l���ł���W��������ɕ����ƁA�u�������낢����I�v�Ɠ����܂����B��̃A��������A�u�t�������R�̓X�y�C���̂��̂�����ǁA�S���E�̐l�X�������������鉽��������B�v�Ƃ������Ⴂ�܂��B

���̂悤�Ȏ�|�ŁA�A���J���s��METU�����R���x���V�����Z���^�[�ɂāA�g���{�̓��h���J�Â���܂����B�g���R�̊ϋq�A�X�^�b�t�̊F����Ƃ������ł����������A���g���R�����S�����{��g�A�r���܂͂��߁A���{��g�ق�����吨�����^��ł��������A��ϋM�d�ȑ̌��������Ă��������܂����B

���ꂩ����t�F�X�e�B�o�����p�������A���N�Q�����𑝂₵�Ă����̂��A�gFlamenco Ankara�h�̖��������ł��B

�������˗F���A��؎��O�A�Β˗��[�A��؏��A���i�����B���i����́A����̃��[�_�[�ł��B

���D�݉��|��t�������J�������ɂȂ��Ă����������F����A�����������Ă��܂��B���O��12�ɂȂ�܂����B

�t�������R�A���J���̊F����ƈꏏ�ɁB

�X�p�ɂ̓t�F�X�e�B�o���̃|�X�^�[���B

�g���R�͐e���Ƃ��������B�p���ɁuNIPPON�v�Ə����Ă���܂������A�����́u���v�ł��`

�J�b�p�h�L�A�ɂ��������܂����B

���̎ʐ^�A����������B��܂����B

2012�N8��7���A��Z�ł���R�w�@���q�Z����w�̃{�����e�B�A�O���[�v����ÂƂȂ��āA��Вn�ɂăt�������R���C�u���J�Â���A��؏��Ƒ�ˁA���q�̎��O�ق��A�O�}�Y�コ��ƁA�����o�g�̒��c����q���A�u�������ĎQ�����������܂����B

���́A�O���[���s�A�O���݂₱�̈�فB

�F����͐k�В���A�u���E�ꍂ���h��������z���ĒÔg�������v�Ƃ����j���[�X���������ɂȂ�܂������H

���̖h���炪���钬���A�����K�ꂽ��茧�{�Îs�c�V���ł����B���ꂫ��1�����ɏW�߂��ĎR�ƂȂ�A�R���N���[�g�̉Ƃ̓y�䂾�����c�����y�n���L�����Ă��܂����B�đ����������āA�Ȃ�Ƃ����Ȏv�������܂����B

�Ƃ��������l�̑����́A����ɂ���ۗ{�{�݂̕~�n�Ɍ��Ă�ꂽ���ݏZ��ɓ�������Ă���A���C�u�͂��̓����҂̊F�����ΏۂɊJ�Â���܂����B�{�Ñ��ۂ���I����A�����炭�k�Јȗ����߂Ė苿�����̋��̉����A�F������ŕ����Ă����������Ǝv���܂��B12�̎��O�̗x����A�g�����o���Č��Ă��ꂽ���N���̎p�ɁA�����M���Ȃ�܂����B

�{�����e�B�A�O���[�v�̃��[�_�[�ƂȂ��Ċ������ꂽ�g���N�q�搶���͂��߁A���搶���̔M�ӂɂ͐S�ł���܂����B20���̊w������B���{���ɗ��h�ł����B

���͂ł͂���܂����A��Вn�̕������F�葱�������Ǝv���܂��B

�t�������R�X�^�W�I�A���T�B�g�}�̕l�������Ɠ����������ŕ�����Ăъ|���A���z11���~���A�{�ÂŔS�苭����������YMCA�Ɋ�t���Ă܂���܂����B